一、行业政策环境

化学药品制剂制造行业政策环境呈现“政策引导-技术创新-绿色转型-监管强化-全球协同”的立体化特征,企业需在合规基础上,聚焦创新药研发、绿色制造、国际化布局,以应对挑战并抓住发展机遇。

(一)监管政策:全流程规范保障药品安全

国家药品监督管理局通过《药品管理法》《药品生产质量管理规范(GMP)》等法规构建全链条监管体系,取消GMP/GSP认证后将其纳入生产许可条件,实施动态飞行检查。药品注册实施分类管理(如化学药品5类注册体系),推行上市许可持有人制度(MAH)实现生产与上市许可分离,强化质量追溯体系(如药品追溯码全量采集),确保从研发到使用的全生命周期安全可控。

(二)产业政策:创新驱动与结构优化并重

《“十四五”医药工业发展规划》明确支持创新药、复杂制剂技术(如缓控释、靶向给药)研发,推动产业升级。带量采购政策以量换价驱动仿制药国产替代,2025年集采药品市场规模预计达7527亿元,行业集中度显著提升(前十大企业市场份额超60%)。环保政策推动绿色制造,如《关于优化制药建设项目环评工作的通知》优化环评流程,要求废水分类处理、废气高效治理,促进产业低碳转型。

(三)医保政策:价值导向与多元支付协同

国家医保局建立动态调整机制,创新药优先纳入医保目录(如2025年上半年30款国产新药获批),通过谈判降价提升可及性(协议期内谈判药医保支出超4100亿元)。DRG/DIP支付改革引入特例单议、除外支付机制支持新药新技术临床应用,医保基金直接结算政策降低企业资金成本。商业保险与基本医保联动,构建多层次支付体系,推动高值创新药可及性提升。

(四)研发支持:全链条激励创新生态

《药品标准管理办法》鼓励企业参与标准制定,提升研发话语权。国家药监局优化审评审批流程(如创新药临床试验30个工作日完成审评),推动生物制品分段生产试点(如ADC药物),缩短上市周期。税收优惠、研发资金支持及产学研合作平台(如生物制造中试服务平台)加速成果转化,2023年化学药制剂研发投入强度达11.7%,接近国际水平。

(五)环保政策:绿色制造与污染防控升级

生态环境部强化制药项目环评管理,实施“打捆”审批优化同类型项目流程,严格污染物排放标准(如《制药工业大气污染物排放标准》)。要求废水分类处理、废气分质治理,推动节能降耗技术(如蒸发结晶处理高盐废水)。新污染物防控纳入环评,如抗生素菌渣按危废管理,禁止饲料化利用,倒逼企业采用绿色工艺,实现可持续发展。

二、行业产业链

多肽药物产业链上游为原材料供应商,主要包括氨基酸、氨基酸保护剂、树脂、溶剂、催化剂等关键材料。其中,氨基酸作为多肽的基本组成单位,是多肽药物合成的核心基础原材料,其供应稳定性和质量水平直接决定了多肽药物生产的原材料保障能力。氨基酸的纯度、光学异构体比例以及杂质含量等关键指标与多肽药物的合成效率、最终产品纯度、生物活性及安全性密切相关。使用高质量的氨基酸原料,有助于生产出结构精准、纯度更高、活性更强且不良反应风险更低的多肽药物。产业链中游为多肽药物制造业,涵盖原料药合成(如固相合成法、液相合成法)、纯化、冻干、制剂生产以及严格的质量控制等环节,涉及制药企业及专业的合同研发生产组织(CDMO/CMO)。产业链下游为销售终端,主要通过药品批发商、分销网络流向各级医疗机构(如医院、诊所)及零售药店,最终销售给患者。部分企业也可能通过直销渠道供应。下游销售终端直接面向终端使用者,患者的临床需求变化、用药反馈以及对新疗法的期望,能够通过市场信息链迅速反馈至产业链中游的生产环节及上游的原材料供应端,驱动研发与生产的调整。当前,随着全球人口老龄化进程加速、糖尿病、肥胖症、肿瘤等慢性病及复杂疾病发病率持续上升,以及居民健康管理意识显著增强,市场对多肽类药物的需求呈现刚性增长趋势,加之生物合成技术的不断进步,共同推动了整个多肽药物行业的规模扩张与创新升级,产业链各环节均处于快速发展阶段。

三、产品市场规模

多肽药物,作为现代生物技术领域的重要分支,近年来凭借其独特的生物活性和良好的治疗效果,在医药市场上占据了一席之地。随着科技的不断进步和临床应用的广泛拓展,多肽药物行业市场规模呈现出稳步增长的趋势。

首先,从全球范围来看,多肽药物市场规模持续扩大。这主要得益于多肽药物在肿瘤、代谢性疾病、感染性疾病等领域的广泛应用。随着人们对多肽药物作用机制的不断深入了解,以及新型多肽药物的研发成功,多肽药物的市场需求持续增长。特别是在一些发达国家,多肽药物已经成为重要的治疗手段,为行业规模的扩大提供了有力支撑。

其次,在国内市场,多肽药物行业也呈现出快速发展的态势。随着国内生物技术的不断发展和创新能力的提升,越来越多的国内企业开始涉足多肽药物领域。这些企业通过自主研发或与国外企业合作,推出了一系列具有自主知识产权的多肽药物,进一步推动了国内多肽药物市场的发展。同时,国家政策对生物医药产业的支持力度也在不断加大,为多肽药物行业的发展提供了良好的外部环境。

然而,尽管多肽药物市场规模在不断扩大,但我们也应看到,该行业仍面临着一些挑战。一方面,多肽药物的研发周期长、技术难度高,需要投入大量的人力、物力和财力。这导致新药的研发成本较高,限制了行业的快速发展。另一方面,多肽药物的市场接受度还有待提高。由于多肽药物的作用机制与传统药物有所不同,一些患者和医生对其疗效和安全性存在疑虑,影响了其市场推广。

未来,随着技术的不断进步和市场的逐步成熟,多肽药物行业市场规模有望继续保持增长态势。同时,随着人们对多肽药物认识的深入和临床应用的拓展,多肽药物在医药市场的地位将进一步得到巩固和提升。

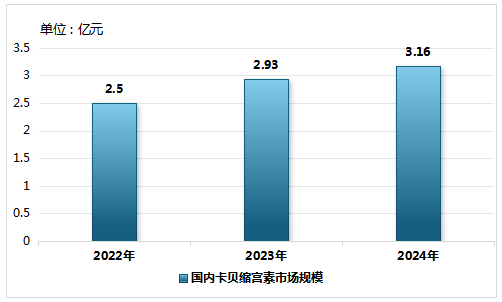

中国多肽药物市场在过去几年中保持了快速增长,年复合增长率显著。据行业分析,市场规模预计将持续扩大,主要得益于慢性疾病患病率的上升和多肽药物在治疗上的独特优势。2022年多肽类药物市场规模增长至753.3亿元,2023年,我国多肽类药物市场规模达881.1亿元,年复合增长率达8%,2024年,我国多肽类药物市场规模达952.45亿元,预计到2027年我国多肽类药物市场规模达1191.81亿元,显示出强劲的增长动力。其中,肿瘤领域多肽药物占比超过30%,成为推动市场增长的主要力量。多肽药物在中国的应用领域广泛,主要包括肿瘤治疗、免疫调节、内分泌代谢类疾病治疗等。这些领域对多肽药物的需求持续增长,推动了行业的快速发展。随着市场需求的持续增长和技术的不断进步,预计未来几年中国多肽药物市场规模将继续保持快速增长。

肽类药物很好的综合了小分子化药和蛋白质药物的优点,具有稳定性好、特异性强、杂质低、疗效好、毒副作用小等优势,能够广泛作用于内分泌系统、免疫系统、消化系统、心血管系统、血液系统、肌肉骨骼系统等。

肽类药物以慢病治疗为主,目前,国际上的肽类药物主要分布在7大疾病治疗领域,包括罕见病、肿瘤、糖尿病、胃肠道、骨科、免疫、心血管疾病等,其中罕见病、肿瘤和糖尿病是拉动肽类药物市场的“三驾马车”,其余四个领域也不乏重磅品种上市,代表性品种包括利拉鲁肽、度拉糖肽、索玛鲁肽、亮丙瑞林、特立帕肽、奥曲肽、艾塞那肽等。

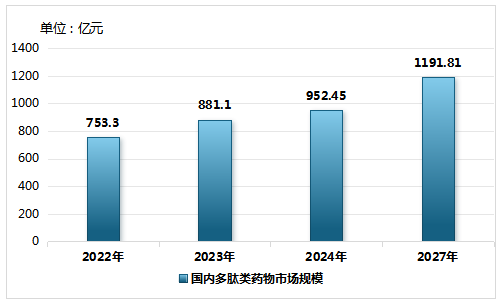

从市场分布来看,我国已上市多肽药物有40余种,主要分布在免疫、消化道、抗肿瘤、骨科、产科、糖尿病和心血管等七大领域。其中,免疫药物一家独大,占国内市场50%以上;消化道和抗肿瘤领域次之,各占20%左右;骨科、产科、糖尿病、心血管市场较小,合计占市场总额的7%,市场以初级产品为主,还未进入成熟期,在此格局下,产科多肽药物的具体市场份额年均占比为1.33%。这表明,当前产科多肽药物市场容量相对有限,产品结构较为单一,主要以缩宫素、卡贝缩宫素等初级产品为主导,整体市场仍处于发展初期,尚未进入成熟与稳定阶段,未来存在较大的产品升级与市场拓展空间。

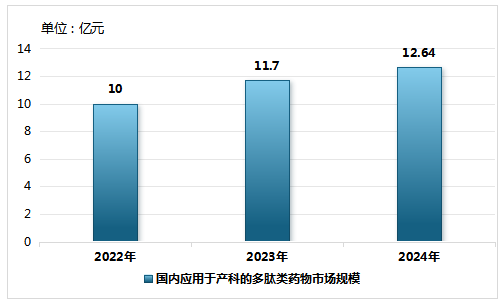

在国内产科多肽药物这一细分领域中,市场呈现出高度集中的寡头格局。缩宫素与卡贝缩宫素两款产品共同构成了该领域的绝对主体,两者合计占据了超过95%的市场份额。其中:

缩宫素作为产科最基本、最经典的必备药物,因其价格低廉、临床应用广泛且已被列入国家基本药物目录,在使用量(支数)上占据绝对主导。然而,由于其单价较低,从销售额角度看,其市场份额在该细分市场的年均占比70%。它是临床预防和治疗产后出血的一线基础用药。

卡贝缩宫素作为长效合成缩宫素类似物,其优势在于单次给药即可持久起效,提高了用药的便捷性和安全性。尽管在用量上不及传统缩宫素,但其较高的定价使其在销售额上占据了举足轻重的地位。其市场份额在该细分市场的年均占比25%。它主要定位于对用药便利性有更高要求或具有产后出血高危因素的产妇市场。

约5%的市场则由其他非常小众的产科多肽药物(如在某些情况下使用的阿托西班等)所占据。缩宫素和卡贝缩宫素双寡头的市场格局在可预见的未来仍将保持稳定,共同主导着中国产科多肽药物的临床实践与市场销售。

图表 1 国内多肽类药物市场规模

图表 2 国内应用于产科的多肽类药物市场规模

图表 3 国内卡贝缩宫素市场规模